Das Zisterzienserkloster Schönau im Odenwald – eine Rekonstruktion

Das Ziel des Rekonstruktionsbemühens

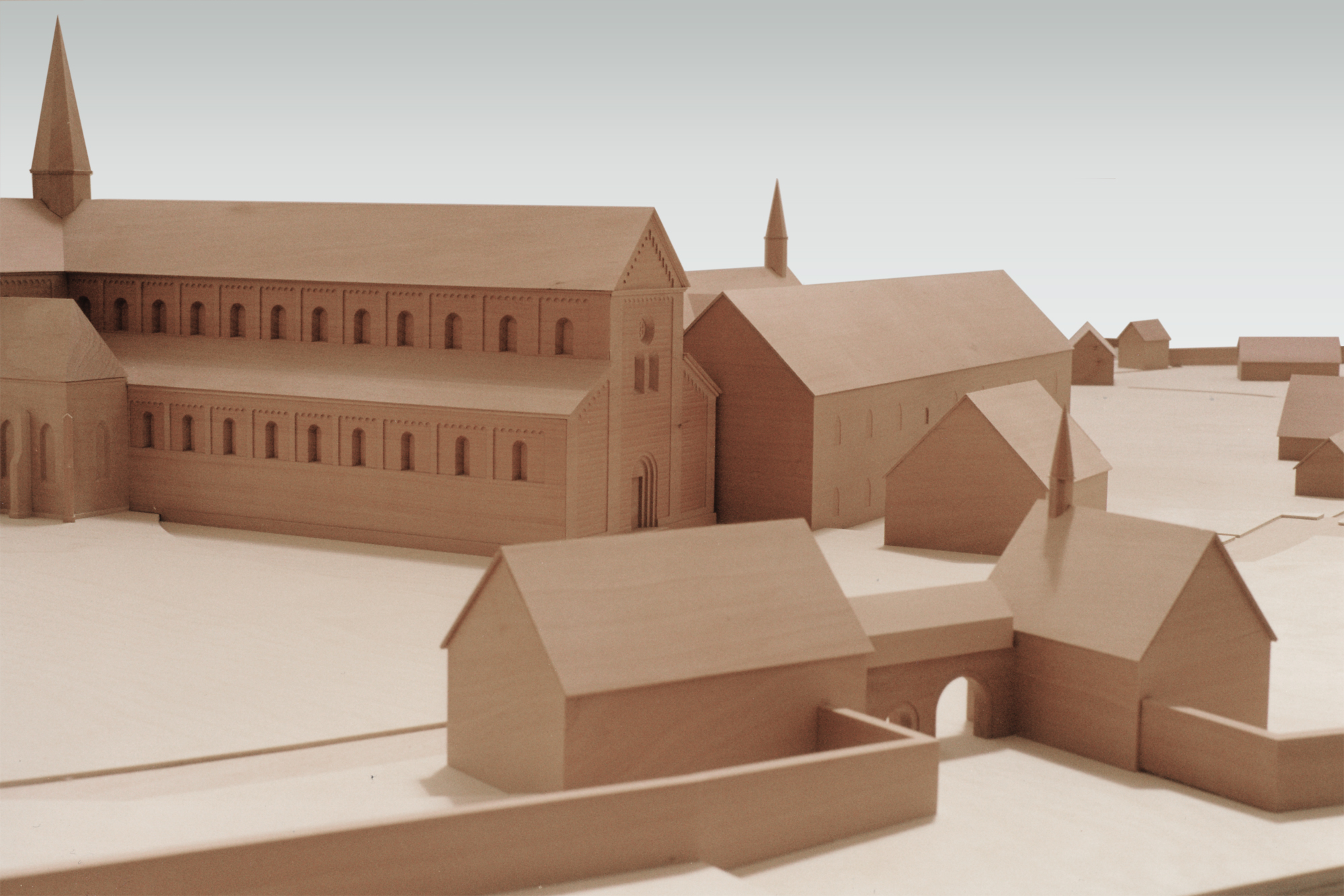

Das Modell versucht die Gesamtanlage, die sich im Lauf der Jahrhunderte natürlich immer wieder verändert hat, in ihrer Struktur sichtbar zu machen. Es zeigt daher nicht einen direkt angebbaren Zeitpunkt. Vielmehr handelt es sich streng genommen um eine Zusammenschau von teilweise Ungleichzeitigem. Mehrheitlich dargestellt ist aber das vermutete Erscheinungsbild der frühen Gründungszeit.

Zum ersten Mal sind alle bekannten Befunde über den ehemaligen Klosterkomplex zu einem plastischen Gesamtbild zusammengeführt. Weil aufgrund des fast vollständigen Verlusts der realen Architektur das Modell ungehindert vorstellungsbildend zu wirken vermag, ist es notwendig seine Gestaltung kritisch einzuordnen und angesichts der eher spärlichen und stark grundrissorientierten Quellenlage auch auf den in manchen Aspekten stark hypothetischen Charakter der Gestaltung hinzuweisen.

Rückwirkung der Quellenlage auf die Gestaltung

Um dem Eindruck entgegenwirken, wir könnten zweifelsfrei und genau sagen, wie die Anlage vor etwa 800 Jahren ausgesehen hat, sollen die Beschränkung der gestalterischen Mittel und Abstraktion den prinzipiellen Charakter der Aussage betonen.

Entsprechend dem Kenntnisstand und seiner vermutlichen Zuverlässigkeit gibt es eine Hierarchie in der Detaillierung bei der Darstellung der Architekturen, unter Steigerung der Konzentration vom Modellrand hin zum Kernbereich des Klosters als Mittelpunkt der gezeigten Anlage.

Die größte Detaillierungstiefe erfährt das noch bestehende Refektorium mit Darstellung selbst der Sprossenteilung der Fenster, gefolgt von der Darstellung der Kirche. Der Herrenmönchebau ist plastisch noch detailliert, wenn auch bereits mit vermindertem Relief, am Konversenbau ist dieses schließlich nur noch angedeutet.

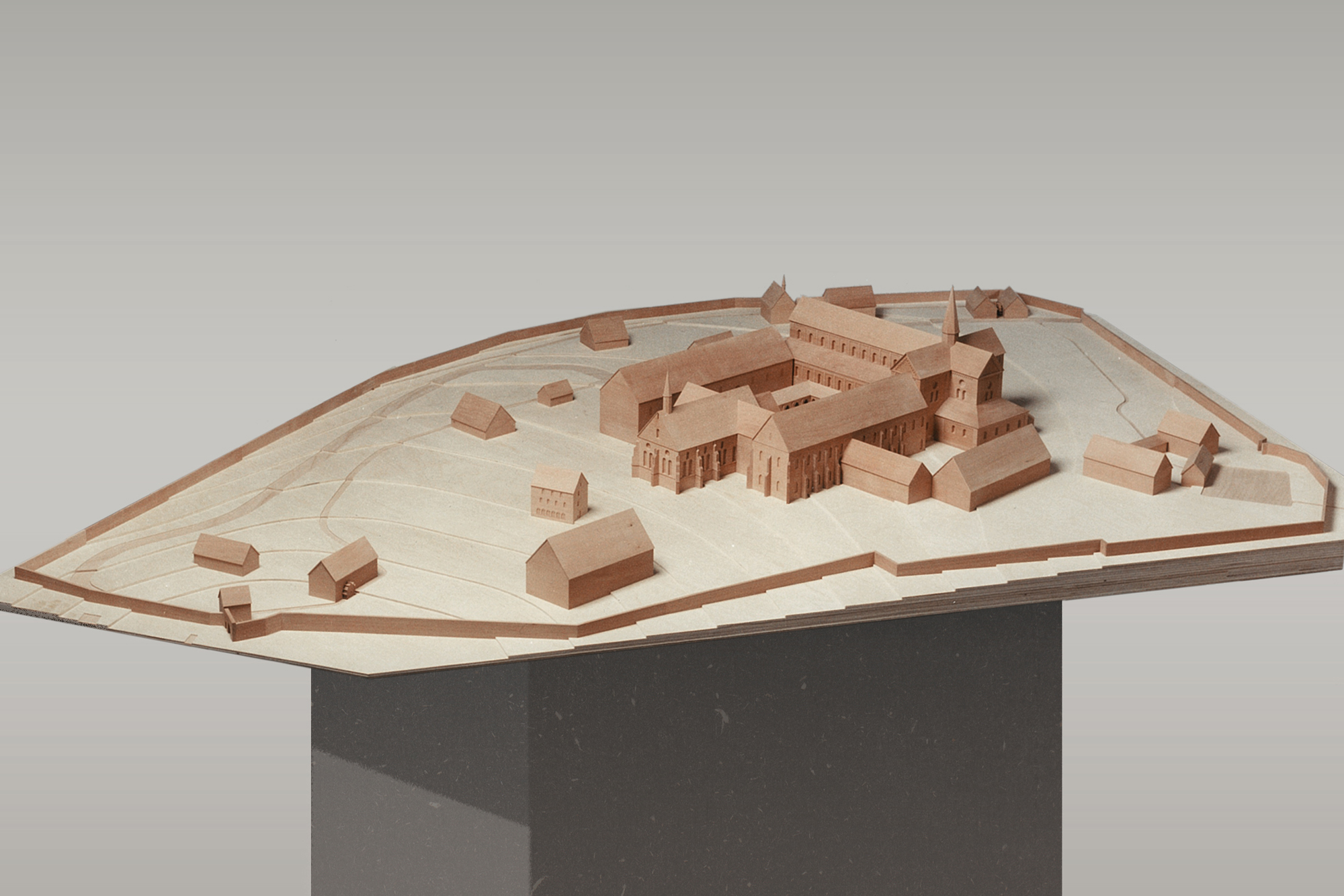

Weil allein von Grabungen rührende Grundrissbilder keine verlässlichen Aussagen über Gebäudeschnitt oder Ansichten erlauben, wurden Gebäude, von denen nur Grundriß und Lage bekannt sind, als ein- oder zweigeschoßig angenommen und in summarischer Form mit standardisierter 45°-Dachneigung dargestellt. Das gilt für alle Dächer, wo der Dachwinkel wenn nicht genauer bekannt, generell auf „flache“ 45° eingestellt ist, die Flächen sind grundsätzlich glatt und ohne Relief, und zeigen nur eine einfache, nicht wie zu vermuten eine charakteristische doppelte Neigung am Fußpunkt.

Aussagekraft des Modells

Der gewählte, der Umfriedung folgende, enge Geländeausschnitt bedeutet eine Beschneidung der übergeordneten räumlichen Situation. Die für zistzerziensisches Bauen typische landschaftliche Eingebettetheit am Talgrund und die gewünschte Abgeschiedenheit werden nicht sichtbar, der intensive und vielfältige Umgang mit dem Element Wasser dagegen schon.

Den Verlust dieser Anlage und der Erlebbarkeit ihrer Räume vermag das Modell nicht auszugleichen. Aber es vermittelt in seinem architektonischen Kern in der Geordnetheit und Strenge etwas vom Geist dieser verschwundenen Welt und läßt im spärlichen Schmuck der Bauwerke andeutungsweise noch den nach innen gerichteten Glanz dieser zisterziensischen Lebens- und Weltauffassung aufscheinen.

Der Ausführung liegt ein Vortrag zugrunde, der im Jahr 2000 anläßlich der Modellübergabe gehalten wurde.

Eckdaten

ORT

Dauerausstellung im Kulturhistorischen Museum Hühnerfautei, Schönau im Odenwald

MASSSTAB

1:200

MASSE

B x T x H : 209 cm x 146 cm x ca. 25cm

MATERIAL

Gelände: Höhenschichten aus 3mm Birkensperrholz auf MDF-Trägerplatte, Wasserflächen eingelegt aus 1mm Buchenfurnier

Gebäude: gefügt aus Elsbeere-Massivholzplatten

AUSFÜHRUNG

2000

FERTIGUNGSUMFANG

730 h

AUFTRAGGEBER

Historischer Verein Alt-Schönau

BEARBEITER

Peter Götz, Hans-Peter Krämer, Gerhard Wandinger

FOTOS

Ursula Lerke in einer Bearbeitung von sehen+verstehen